ぬれずに移動できる反面、視界が悪くなったり、スリップしやすくなったりと、不便なことも多い雨の日のドライブ。首都高速道路の調査によれば、雨天時の事故件数は晴天時の約5倍にもなるといわれており、ふだんよりも慎重な運転を心がける必要があります。

今回は、雨天時のドライブで起こりやすい「ハイドロプレーニング現象」について解説します。

目次

ハイドロプレーニング現象とは?

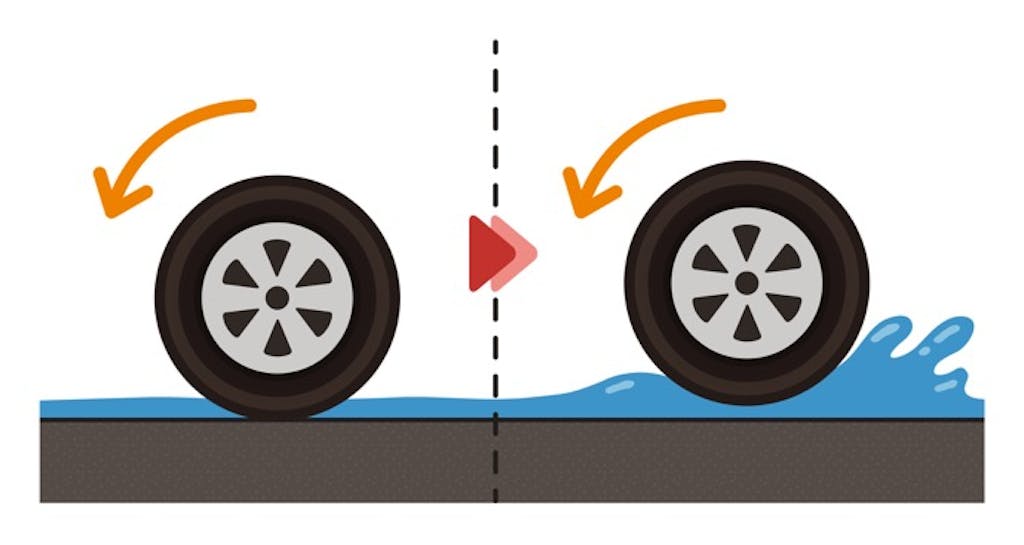

ぬれた路面を走行していると、タイヤのトレッド面と路面の間に水の膜ができ、クルマが水面に浮いたような状態になることがあります。これが「ハイドロプレーニング現象(アクアプレーニング現象)」です。

ハイドロプレーニング現象が起こるとどうなる?

ハイドロプレーニング現象は高速道路での走行時やゲリラ豪雨時に起こりやすく、この現象が起きている間はハンドル操作やブレーキなどのコントロールが利かなくなってしまうため、ただクルマが止まるのを待つしかありません。状況によっては蛇行や横転、衝突などを引き起こして大事故につながる場合があります。

ハイドロプレーニング現象の原因

そもそも雨の日のタイヤは、表面にある「溝」で雨水を排水して路面をつかんで走行しています。しかし何らかの原因でこの排水が追い付かなくなると、ハイドロプレーニング現象が起こります。主な原因として挙げられるのが以下の3つです。

タイヤが擦り減っている

1つはタイヤの溝不足や空気圧不足です。JAFの調査によると、ぬれた路面でブレーキをかけたときの制動距離(時速100km走行時)は、乾いた路面とくらべて2分山ノーマルタイヤが約1.7倍、5分山スタッドレスタイヤが約1.4倍という結果になりました。法律の基準値内の摩耗具合であっても、ぬれた路面では溝が浅ければ浅いほど制動距離が伸び、ハイドロプレーニング現象も起こりやすくなります。

空気圧不足に関しても、空気圧が低ければ低いほど路面にタイヤを押し付ける力が弱くなり、排水効果が落ちるので注意が必要です。

路面の状態が悪い

2つめは路面の状態です。しっかりメンテナンスされたタイヤでも排水性能には限界があるため、水たまりのある路面ではハイドロプレーニング現象が発生しやすくなります。近年は路面の雨水をすみやかに排水して水たまりを防ぐ排水性舗装も普及しつつありますが、“わだち”のような水はけの悪い場所では特に注意しましょう。

スピードの出し過ぎ

3つめはスピードの出し過ぎです。スピードを出し過ぎるとタイヤの排水能力が追い付かなくなり、ハイドロプレーニング現象が起こりやすくなります。一般的な目安としては、時速80km以上で起こりやすいといわれていますが、タイヤや道路などの状態次第ではそれより遅くても発生する場合が考えられるので一般道路でも油断は禁物です。

ハイドロプレーニング現象発生時の対処法

もし走行中にハイドロプレーニング現象が起こってしまった場合には、急加速・急ブレーキ・急ハンドルといった極端な操作は絶対にNG。特に急ブレーキはタイヤがロックされ、グリップ力が戻ったときにさらにスリップして制御不能になる恐れがあります。

まずは落ち着いてアクセルから足を離さずハンドルはそのままで、自然にスピードを落としてタイヤのグリップ力の回復を待つことが大切です。

ハイドロプレーニング現象の防止策

最後に、ハイドロプレーニング現象を防ぐために気を付けたいポイントを3つ紹介します。

定期的にタイヤのメンテナンスをする

まず重要なのが、日頃のタイヤ点検です。タイヤの溝は摩耗すればするほど排水性能が落ち、ハイドロプレーニング現象が起きやすくなります。残り溝が浅くなっていないかこまめに点検し、使用限界を示す「スリップサイン」が出ていたらすぐにタイヤ交換をしましょう。適正な空気圧を保つことも、タイヤの寿命アップにつながります。

わだちでの走行を避ける

スピードやタイヤの状態に問題がなくても、水の多い場所ではハイドロプレーニングが起こる可能性があります。轍や深い水たまりなどは極力避けて走行しましょう。

スピードに注意する

ハイドロプレーニング現象を防ぐ一番の対策は、スピードを出し過ぎないこと。特に、高速道路では速度が上がるためハイドロプレーニング現象の発生確率は高まります。雨天時や雨上がりなどは、いつもよりも速度を控えて慎重な運転を心がけたいものです。

まとめ

ハイドロプレーニング現象は一時的な現象のため、正しく対処すればすぐに復活しますが、タイミングによっては思わぬ事故につながる場合があります。しっかり対策をして極力発生させないようにするのが大切です。雨の日に車を運転するときは、今回ご紹介したポイントをぜひ思い出してみてください。