「運転は久しぶりだけど大丈夫かな……」そんな不安を抱えながらハンドルを握った経験はありませんか? 月に数回、買い物やレジャーのときだけクルマを運転する方は多いものです。

今回の記事では、運転頻度の少ない方が安心してドライブを楽しむために押さえておきたいポイントを、実例を交えながら詳しく解説していきます。

サンデードライバーの意味と由来とは?

休日の路上で不安定な運転を見かけたときなどに、「サンデードライバー」という言葉が使われることがあります。まずはこの言葉の意味と由来について確認しておきましょう。

「主に休日にだけ運転する人」を指す俗称。由来は英語のSunday driver

サンデードライバーとは、平日は公共交通機関などを利用し、主に休日にだけクルマを運転する人のことを指します。英語の「Sunday(日曜日)」 +「Driver(運転者)」を由来とする和製英語で、その言葉どおり「日曜日(休日)しか運転しない人」や「運転スキルが不足している人」という意味でも使われます。

この表現は戦後間もない昭和21年の資料にも登場しており、当時から現在と同じ意味で使われていました。

サンデードライバーの特徴

サンデードライバーには、いくつかの共通した特徴が見られます。

運転頻度の低さによる勘の鈍り

たとえ運転歴が長くても、月に数回程度しか運転しないと、どうしても運転の勘が鈍くなりがちです。車両感覚や周囲との距離感、タイミングの判断など、日常的に運転している人なら無意識にできることも、久しぶりのドライブでは思うようにいかないことがあります。

ありがちなシーン(合流・右折・車線変更・駐車)

サンデードライバーが特に苦手とするのが、瞬時の判断が必要な運転場面です。例えば高速道路での合流では、本線のクルマの流れを読みながらタイミングを計る必要がありますが、慣れていないと躊躇してしまいがちです。

また、対向車の速度や歩行者の有無などを正確に判断しなければならない交差点の右折や、後方確認と距離感の見極めが重要な車線変更などの場面においても、サンデードライバーは不安定な挙動をしてしまうこともめずらしくありません。

さらに駐車場での車庫入れも、車両感覚が身についていないと時間がかかってしまうことがよくあります。

マナー行動やコミュニケーション不足(ウインカー出し遅れなど)

運転はほかのドライバーとのコミュニケーションでもあります。例えばウインカーを出すタイミングが遅い、または短すぎると、周囲のクルマに自分の意図が伝わりにくくなります。「曲がる直前になってからウインカーを出す」「車線変更時に2〜3回点滅させるだけ」といった行動は、ほかのドライバーに迷惑をかけてしまう可能性があります。

ペーパードライバーとの違い

「サンデードライバー」は「ペーパードライバー」と混同されがちですが、違いがあります。

ペーパー:ほぼ運転しない/実走経験が乏しい

ペーパードライバーとは、運転免許証は持っているものの、ほとんど、または全く運転経験がない人のことを指します。免許取得後に一度も運転していない、あるいは教習所以外ではほとんど運転したことがないという人などがこれに該当します。

サンデー:たまに運転するが頻度が低い

一方、サンデードライバーは休日だけでも実際に運転をしている人のことです。頻度は低くても運転経験はあるため、運転経験の程度で言えば「ペーパードライバー < サンデードライバー」という位置づけになると考えられます。

迷惑運転と言われないための安全対策

サンデードライバーは運転頻度が少ないからこそ、しっかりとした準備と心構えが大切です。

事前準備:ルート予習・適切な出発時間・車両点検

出発前の準備は安全運転の第一歩です。目的地までのルートを事前に確認し、主要な交差点や車線変更のポイントを把握しておきましょう。運転中にナビをじっと見続けるのは危険ですし、交通違反にもなります。

運転に慣れていない分、余裕を持った出発時間の設定も重要です。時間に追われると焦りが生じ、操作ミスのリスクが高まります。視界が悪くなる夕暮れ時や悪天候時は特に注意が必要です。

また、使用頻度の低いクルマは知らないうちに不具合が生じている可能性があるため、乗車前の点検も念入りに行いましょう。主な点検項目として挙げられるのが、バッテリーの状態、タイヤの空気圧、ガソリンの残量、液類の量・状態などです。点検に不安がある場合は、販売店やお近くのガソリンスタンドに相談するのも一つの方法です。

基本操作の徹底:車間距離・車両感覚・標識の見落とし防止

適切な車間距離の確保は安全運転の基本です。特に運転に不慣れなときは、いつもより多めに車間距離を取ることを心がけましょう。

車両感覚が身についていないと、停止線から大きく離れて停車してしまったり、無意識に幅寄せしてしまったりすることがあります。特に停止線を超えての停車は一時不停止や信号無視と見なされる場合があるので要注意。周囲のクルマの動きを参考にしながら、適切な位置取りを意識しましょう。

また、運転操作に気を取られがちなときこそ、信号や標識の見落としにも注意が必要です。これらの見落としは違反や事故につながるため、常に先を見据えた運転を心がけてください。

合流・右折・駐車のコツ

高速道路の合流では、「ジッパー合流」を理解しておくことが大切です。これは渋滞時に合流車線の最後で1台ずつ交互に合流する方法で、全体の流れをスムーズに保つ効果があります。

また、右折時は、対向車の速度と距離を慎重に判断し、安全が確認できるまで待つことが重要です。無理な右折は重大な事故につながる可能性があります。車線変更への苦手意識から、一番右側の車線(追越車線)を走り続けるケースもよく見かけますが、一般道でも左側の通行帯を走行するのが基本です。右側の車線に居座る行為は車両通行帯違反となる可能性もあるので注意しましょう。

さらに駐車時には、施設の注意書きをチェックすることもお忘れなく。住宅街の駐車場などで「前向き駐車」の指示がある場合は、それに従うのがマナーです。特に混雑している場面では、前向き駐車の方が後続車の流れを妨げないこともあります。

渋滞・高速道路でのポイント(追越車線の使い方など)

高速道路では、正しい走行方法を理解することが重要です。特に追越車線は、基本的に前のクルマを追い越す場合や、やむを得ない場合などに「一時的に」通行するための車線です。長距離にわたって走り続ける行為は通行帯違反になりますし、渋滞の元になることもあります。

また、高速道路の坂道では無意識に速度が落ちやすく、こちらも渋滞の原因になることがあります。スピードメーターを確認し、周囲の流れに合わせた速度を維持することが大切です。

よくあるQ&A

最後に、サンデードライバーに関する、よくある疑問にお答えします。

Q1:初心者マーク・高齢者マークとの関係は?

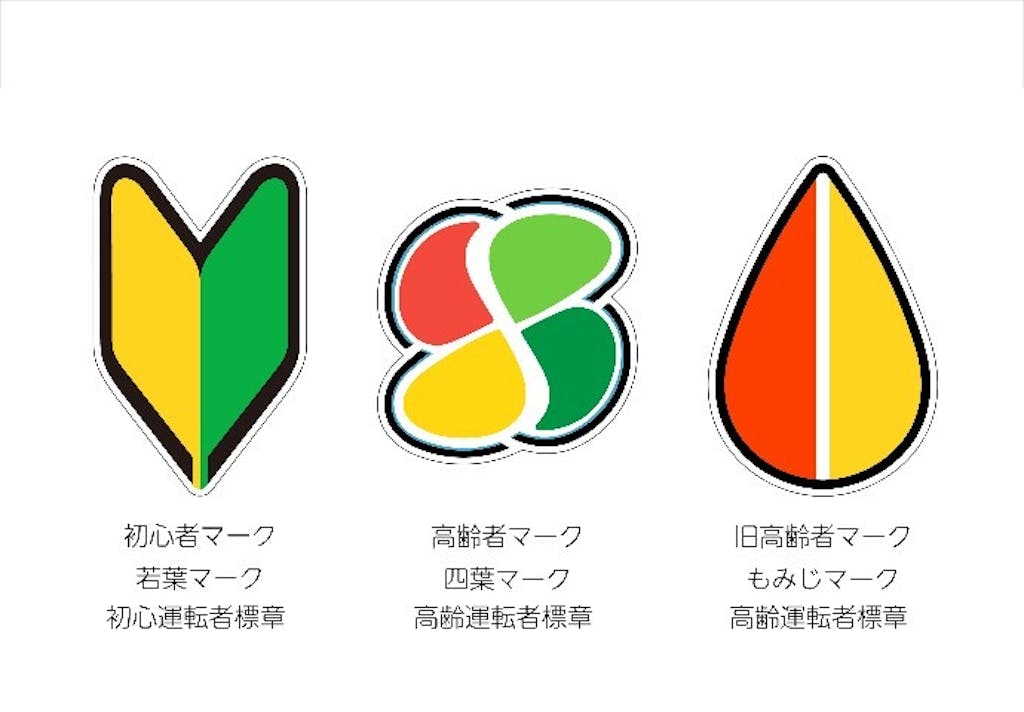

A:運転に自信がない場合、免許取得から1年以上経っていても初心者マークを付け続けることは法律上問題ありません。罰則の対象にもならないため、安全のために積極的に活用しましょう。

また、70歳以上の方は高齢者マーク(旧型の「もみじマーク」または新型の「四つ葉マーク」)の表示が推奨されています。過去には75歳以上のドライバーを対象に表示が義務化されたこともありますが、その後の法改正によって当分適用はされず努力義務となっている状況です。

なお、初心者マークや高齢者マークを貼っているクルマへの無理な幅寄せや割り込みは法律で禁止されています。年齢に応じて適切なマークを使用することで、周囲のドライバーからの配慮を受けやすくなります。

Q2:おすすめの自動車保険のタイプは?

A:サンデードライバーには、「リスク細分型」の自動車保険がおすすめです。リスク細分型保険とは、ドライバーの年齢や運転歴、年間走行距離、使用目的など細かい条件によって保険料が算出される保険です。

年間走行距離の少ないサンデードライバーなら、その分事故リスクが低いと判断され、保険料を大幅に節約できる可能性があります。さらに使用目的を「日常・レジャー用」に設定することも保険料削減につながります。

まとめ

サンデードライバーは、ペーパードライバーとは異なり運転経験はあるものの、勘の鈍りや車両感覚の不足は否めません。

しかし、適切な準備と心構えがあれば、安全で楽しいドライブを楽しめます。事前のルート確認や車両点検、基本操作の徹底、そして何より周囲への配慮を忘れないことが大切です。運転に不安を感じるときは無理をせず、初心者・高齢者マークの活用や保険の見直しなども検討してみてください。