クルマを購入する際、「5ナンバー」や「3ナンバー」という言葉を耳にしたことはありませんか? この記事では、クルマ選びで失敗しないために知っておきたい5ナンバーと3ナンバーの違いを、税金や保険料の具体例とともにわかりやすく解説します。

目次

はじめに:ナンバープレートの数字が示すクルマの区分とは

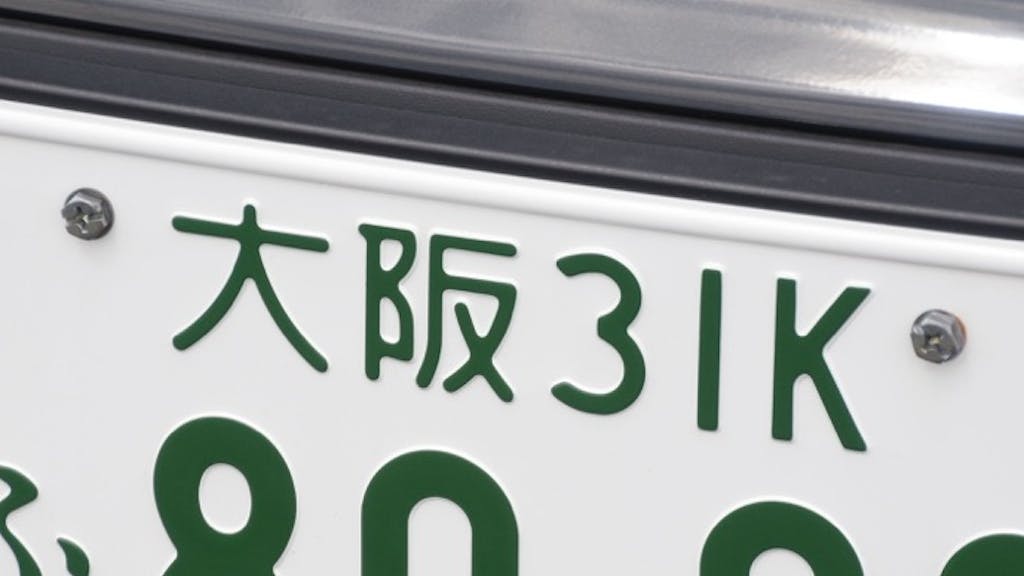

ナンバープレートに記載された数字には、それぞれ意味があります。地名の右隣にある3桁の数字を「分類番号」と呼び、その1桁目がクルマの用途や種別を表しています。

一般的に「5ナンバー」「3ナンバー」と呼ばれるのは、この1桁目が「5」や「3」になっている自動車のこと。5ナンバーは小型乗用車や軽乗用車、3ナンバーは普通乗用車を指します。近年は5ナンバーが不足したため、7ナンバーも小型乗用車として使用されています。

5ナンバー・3ナンバーを知るメリット(税金・保険・車検費用の把握)

5ナンバーと3ナンバーの違いを知ることで、クルマにかかる税金や保険料、車検費用などを事前に把握できます。同じ車種でもグレードの違いによって5ナンバーと3ナンバーに分かれることもあるため、購入前にしっかりと確認しておくことが賢明です。

5ナンバーと3ナンバーの基礎知識

ナンバープレートの分類システムについて、その成り立ちと現在の仕組みを詳しく見ていきましょう。

分類番号(3・5)が付く車両区分の歴史

ナンバープレートの分類システムは、1951年の道路運送車両法により確立されました。当初は1桁の分類番号からスタートし、その後クルマの普及とともに現在の3桁へと発展してきました。この1桁目の数字により、クルマの大きさや用途が一目でわかるようになっています。

ちなみに分類番号の下2桁は一連指定番号(ナンバープレートの中で最も大きな数字)が希望ナンバーかどうかを示しています。近年は人気ナンバーの分類番号の枯渇により、下2桁にはアルファベットが使われることもあります。

車体寸法の比較

5ナンバーと3ナンバーを分ける最も重要な要素が車体の寸法です。これらは法律で定められた基準をもとに、ボディサイズなどによってどちらの区分に該当するかが決まります。

全幅・全長・全高の基準値

5ナンバー(小型乗用車)の条件は以下のとおりです。

- 全幅:1.7m以下

- 全長:4.7 m以下

- 全高:2.0m以下

- 排気量:2,000cc以下

これらの基準をすべて満たした場合に5ナンバーとなり、ひとつでも基準を超えると3ナンバー(普通乗用車)に分類されます。

例えば、日産のセレナの標準グレードは5ナンバーですが、エアロパーツを装着したグレードは上記の基準を超えて3ナンバーとなるケースがあります。

自動車税・重量税・任意保険料の差

多くの人が気になるのが、5ナンバーと3ナンバーで税金や保険料がどう変わるかという点ではないでしょうか。結論から言うと、「3ナンバーだから高い」という単純な話ではありません。

自動車税額は排気量で決まる。車幅やサイズでは変わらない点に注意

自動車税(種別割)の税額は、ナンバーの区分ではなく排気量によって決まります。また、新規登録から13年経過すると経年重課税が適用され、自動車税の基準税額は上がります。

「2019年10月1日以降に新車登録」した自家用車の場合の、排気量別の主な税額は以下のとおりです。

- 1,000cc以下・電気自動車

- 新規登録から13年以内:25,000円

- 新規登録から13年を経過:29,500円

- 1,000cc超1,500cc以下

- 新規登録から13年以内:30,500円

- 新規登録から13年を経過:34,500円

- 1,500cc超2,000cc以下

- 新規登録から13年以内:36,000円

- 新規登録から13年を経過:39,500円

- 2,000cc超2,500cc以下

- 新規登録から13年以内:43,500円

- 新規登録から13年を経過:45,000円

※2019年10月から自動車取得税が改正され、従来より税率が引き下げされました。そのため「2019年9月30日以前に新車登録」した自家用車は、税額が異なります。税額は総務省のページ(「引下げ前の税率」)を参照ください。

5ナンバーの条件に「排気量2,000cc以下」があるため、5ナンバー車の自動車税は最大でも36,000円です。一方、3ナンバー車でも排気量が2,000cc以下であれば、5ナンバー車と同じ税額になります。

なお、環境性能に優れたクルマは減税(グリーン化特例)の対象になります。

重量税はその名のとおり重さで決まる

自動車重量税は車両の重量によって決まる税金で、基本的に、新規登録時には3年分を、車検時に2年分まとめて支払います。また、新車を新規登録してから13年以上が経過すると税額が上がります。新規登録後18年以上を経過したクルマはさらに税額が上がります。年数区分ごとの重量0.5トンあたりの自動車重量税は以下のとおりです。

- 新車新規登録1年目〜12年目まで:0.5トンにつき4,100円

- 新車新規登録13年目〜17年目まで:0.5トンにつき5,700円

- 新車新規登録18年目以降:0.5トンにつき/6,300円

車検時に2年支払う場合の自動車重量税は、重量ごとに以下の金額になります。

- 車重0.5t以下:8,200円

- 車重0.5t〜1.0t以下:16,400円

- 車重1.0t〜1.5t以下:24,600円

- 車重1.5t〜2.0t以下:32,800円

3ナンバー車は5ナンバー車よりもサイズが大きく、車両重量も重い傾向にあるため、結果的に重量税が高くなることが多いです。ただし、3ナンバー車でも軽い車種であれば、5ナンバー車と同程度の重量税となる場合もあります。

なお、こちらも環境性能に優れたクルマは免税・減税(エコカー減税)の対象になります。

保険料は車両価格や事故率で変動──ナンバー区分との関係

自賠責保険料は、ナンバー区分ではなく車種によって決まり、自家用乗用車よりも軽自動車のほうがやや安い傾向にあります。

また、任意保険料についても、ナンバー区分そのものは保険料に影響しません。保険料は、運転者の年齢や補償内容、使用目的といった要素のほか、車種ごとの事故・盗難リスクなどをもとにした「型式別料率クラス」によっても変わります。高級車や盗難されやすい車種は比較的3ナンバーに多いため、全体的には5ナンバーよりも3ナンバー車のほうが保険料が高くなる傾向があります。

車検費用とメンテナンス費の違いは?

車検やメンテナンスにかかる費用も、5ナンバーと3ナンバーで違いが生じる場合があります。これらの差を理解しておくことで、年間の維持費を正確に見積もることができます。

検査手数料の比較

車検時に支払う検査手数料は、ナンバー区分によって若干異なる場合があります。

<検査手数料(認証工場での継続検査の場合)>

- 軽自動車: 2,200円(検査手数料1,800円+技術情報管理手数料400円)

- 小型自動車(二輪自動車を除く): 2,200円(国の手数料 500円+機構の手数料 1,700円)

- 普通自動車: 2,300円(国の手数料 500円+機構の手数料 1,800円)

差額は100円程度と小さいものの、3ナンバー車のほうが若干高く設定されています。指定工場での車検であれば、小型自動車と普通自動車は1,700円で同額となります。

タイヤ・ブレーキなど消耗品コストの傾向

タイヤやブレーキパーツといった消耗品の交換費用については、車種や使用状況などによって大きく左右されるため、ナンバー区分だけで判断できません。

タイヤサイズは一般的に3ナンバー車のほうが大きいので交換費用が高くなる傾向がありますが、5ナンバー車でも高性能タイヤを使用している場合や、3ナンバー車でも標準的なタイヤを使用している場合など、個々の環境による差のほうが大きいのが実情です。

立体駐車場制限と高速料金への影響

日常的にクルマを使用する上で、駐車場の制限や高速料金への影響も気になるポイントです。これらの実用的な面での違いを確認しておきましょう。

高さ2.0m超の3ナンバー車が入庫できないケース

一般的な公共駐車場では、「軽自動車専用」となっていなければ5ナンバーでも3ナンバーでも駐車可能です。立体駐車場には高さ制限があり、特に機械式立体駐車場では厳しい制限が設けられている場合があります。

立体駐車場の一般的な高さ制限は以下のとおりです。

- 自走式立体駐車場:2.0~2.5mまで(古いタイプでは1.79m以下の場合も)

- 機械式立体駐車場:1.55mまで(近年は高めに設定されているところも)

5ナンバーの基準では全高2.0m以下となっているため、多くの5ナンバー車は問題なく駐車できます。一方、3ナンバー車の中には全高が2.0mを超える車種もあり、特に機械式立体駐車場では駐車できない場合があります。都市部での利用を考えている場合は、利用したい駐車場の高さ制限を事前に確認しておくことが重要です。

高速料金はナンバー区分では変わらない

高速道路の料金は、ナンバー区分ではなく車種区分(軽自動車等、普通車、中型車、大型車、特大車)によって決まります。そのため、同じ5ナンバーでも軽自動車か普通車かによって高速料金が変わる場合があります。

ライフスタイル別・5ナンバーと3ナンバーの選び方

3ナンバーと5ナンバー、どちらを選ぶべきかは、あなたのライフスタイルや使用目的によって決まります。それぞれの特徴を活かせるシーンを整理してみましょう。

都市部での取り回し重視 ▶︎ 5ナンバー

以下のようなタイプには5ナンバー車がおすすめです。

- 狭い道での運転が多い…住宅街や商店街など、狭い道での取り回しが楽

- 駐車が苦手…コンパクトなサイズで駐車しやすい

- 維持費を抑えたい…燃費が良く、車両重量も軽いため全体的に維持費を抑えられる

- 日常の買い物や通勤がメイン…短距離移動が中心なら十分な性能と利便性

ゆとりある居住性・パワー重視 ▶︎ 3ナンバー

一方、以下のようなタイプには3ナンバー車がおすすめです。

- 家族の人数が多い…広い車内空間で快適に過ごせる

- 長距離ドライブが多い…高速道路での安定性や乗り心地◎

- 荷物をたくさん積む…大荷物を積載できるのでアウトドアや旅行に便利

- 走行性能を重視する…パワフルなエンジンで余裕のある走りを楽しめる

カスタムでナンバー区分が変わる場合の手続き

エアロパーツの装着やリフトアップなどのカスタムにより、車体寸法が変わって5ナンバーから3ナンバーに変更になる場合があります。その際に必要な手続きについて説明します。

構造変更申請の流れと費用

車体寸法や乗車定員などを変更する場合は、陸運局での「構造変更申請」が必要です。

主な申請の流れは以下のとおりです。

- 必要書類の準備(車検証のコピー、改造自動車等届出書など)

- 陸運局での申請

- 審査(約10日程度)

- 承認されれば新しい車検証の発行

構造変更申請では、改造後の車両が安全基準を満たしているかが厳しくチェックされます。申請が通れば合法的にカスタムを楽しめますが、基準を満たしていても申請していなければ違法改造となるので注意が必要です。

なお、構造変更申請は車検と同時に行うのがおすすめです。申請により新しい車検証が発行されるため、既存の車検期間は無効になってしまうからです。

まとめ:数字の違いを理解して賢いクルマ選びを

5ナンバーと3ナンバーの違いについて詳しく見てきましたが、重要なのは「どちらが良い・悪い」ではなく、自分のライフスタイルに合った選択をすることです。例えば5ナンバーサイズのミニバンを選べば、車内の広さと取り回しの良さを両立できる場合もあります。

ポイントは①車体サイズ ②排気量 ③維持費

クルマ選びで押さえておきたいポイントをまとめると以下のとおりです。

- 車体サイズ:5ナンバーは取り回しやすく、3ナンバーはゆとりある居住性

- 排気量:税金に直結するため、必要十分な排気量を選ぶ

- 維持費:重量税や保険料、燃費性能などを総合的に検討する

「3ナンバーだから税金が高い」という思い込みは間違いです。排気量や車両重量、車種の特性などによって実際の維持費は決まります。購入前には具体的な車種で試算を行い、長期的な視点で判断することが大切です。