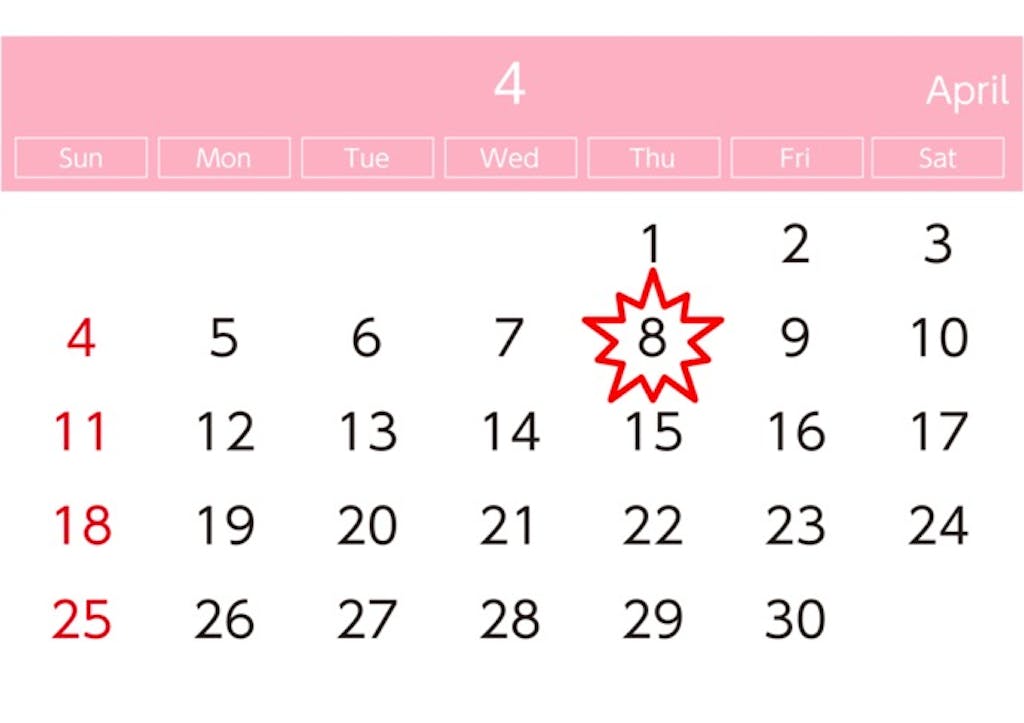

2021年(令和3年)4月8日、ある記録が生まれたことがニュースになったのを覚えているでしょうか? この日は統計開始以来初めて「交通事故死者ゼロ」を達成した日。これがどんな意味を持つのか、そして達成した背景にはどんな要因があるのかを紹介します。

「交通事故死者ゼロ」を達成した日

警察庁が今年4月に発表した「道路の交通に関する統計」では、2021年4月8日の全国の交通事故による死者数はゼロとなり、これは、1日ごとの事故死者数の統計が取られるようになった1968年(昭和43年)以来初めてのことでした。

現在は、毎年春と秋に1週間ずつ行われている「全国交通安全運動」では、日別の交通事故件数や死者数が統計データとして公開されています。10年前の2011年(平成23年)の春の交通安全運動の期間中の交通事故死者は100人を超えていましたが、近年では減少傾向にあり、2021年(令和3年)は56人にまで減っています。昨年までも、事故死者数が1人という日は何度かありましたが、今年ついに「交通事故死者ゼロ」の日が生まれたのです。

第1次・第2次「交通戦争」を経て、ついにゼロに

日本では昭和30年代から自動車交通が急速に普及し、それに伴って自動車事故件数と死者数が大幅に上昇しました。昭和40年代に入ると、その数はピークに達し1970年(昭和45年)には年間の交通事故死者数は16,765人にも達し、最悪の記録となっています。

日清戦争での日本の戦死者数(2年間で17,282人)に迫るほどで、一種の戦争状態とも言われ「交通戦争」と呼ばれていました。その後、いったん事故死者数は減少に転じますが1980年(昭和55年)から再び増加し、1988年(昭和63年)には1万人を超え、1992年(平成4年)に1万1,452人に達します。この時期の状況は「第2次交通戦争」と呼ばれました。

交通事故死者ゼロを達成できた要因は、コロナ禍だけじゃない?

国はこの状況を改善すべく、道路や標識などの整備、全国交通安全運動、法律の改正による交通犯罪の厳格化など、さまざまな施策を今日に至るまで続け、第2次交通戦争でのピーク後は、現在までほぼ毎年事故死者数は減少していました。

そして2020年から世界的に大きな影響を与え続けている、新型コロナウイルスの流行によって外出や旅行の制限や自粛が求められ、交通量や歩行者の数も大幅に減ったことが「事故死者数ゼロの日」達成にも影響を与えたのは間違いありません。さらに、もうひとつ理由として挙げられるのが「運転支援技術」の普及です。

自動車メーカー各社ではクルマが安全に走行するためにドライバーを助ける「運転支援技術」を開発し、新車に搭載しています。その普及は著しく、「自動ブレーキ」「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」「レーンキープアシスト」「車間距離自動制御装置」の4分野の運転支援技術を搭載した新車の割合を、国土交通省が行った2012年(平成24年)から2016年(平成28年)の5年間の調査で確認すると、以下のようなデータが出ています。これらの技術によって、うっかりミスやそれによる事故が減少しているものと見られます。

- 自動ブレーキ:2012年→4.3% 2016年→66.2%

- ペダル踏み間違い時加速抑制装置:2012年→2.0% 2016年→47.1%

- レーンキープアシスト:2012年→0.1% 2016年→13.7%

- 車間距離自動制御装置:2012年→5.3% 2016年→38.7%

しかし、これらの技術はあくまでもドライバーの安全運転を支援するもの。その機能には限界があり、ドライバーは機能を過信せず安全な運転を心がける必要があるのは、これまでと変わりません。今年の秋に行われる交通安全週間でも、「交通事故死者ゼロの日」が達成できるよう、一人一人のドライバーがより一層安全に気を配ってクルマを運転し、交通安全に努めましょう。