車の運転中、路肩の側溝や段差にタイヤを取られそうになってヒヤッとした経験はありませんか?「脱輪」や「落輪」は、誰にでも起こりうる身近なトラブルです。さらに、整備不良などが原因でタイヤが外れる「車輪脱落」は、重大事故につながる危険もはらんでいます。

この記事では、これら3つの言葉の違いから原因、万が一の時の対処法、そしてトラブルを未然に防ぐためのポイントまでを網羅的に解説します。正しい知識を身につけ、日々の安全運転に役立てましょう。

目次

「脱輪」「落輪」「車輪脱落」の定義や違い

「脱輪」の定義

「脱輪」は、日本国語大辞典では次のように解説されています。

① 走行中の自動車・飛行機などから車輪が外れること。

小学館『日本国語大辞典 第2版』

② 走行中の自動車などが、道路の外に車輪を踏み外すこと。落輪。

実は、道路交通法では「脱輪」についての明確な定義は示されていませんが、東京都道路交通規則のなか(「別表第4(第21条関係)技能試験実施基準」)では以下のように使われています。

四輪車で車輪が縁石又はコース側端から逸脱し、直ちに停止した場合

東京都道路交通規則「別表第4(第21条関係)技能試験実施基準」

一般的に、自動車のタイヤが道路や走行すべきエリアから外れてしまった状況を脱輪と呼びます。ポイントは「タイヤが走行位置から外れること」となります。

「落輪」との違い

「落輪」は日本国語大辞典での脱輪②の解説にもあるとおり、脱輪と同じ意味とされています。細かな違いとしては、脱輪は走行すべきエリアからの逸脱全般を指すのに対し、落輪は側溝や段差などへ車輪が「落下」した場合を指します。そのため、脱輪よりも被害の度合いが大きいイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。ちなみに、縁石などにタイヤが乗ってしまった場合は「乗り上げ」と呼びます。

「車輪脱落」との違い

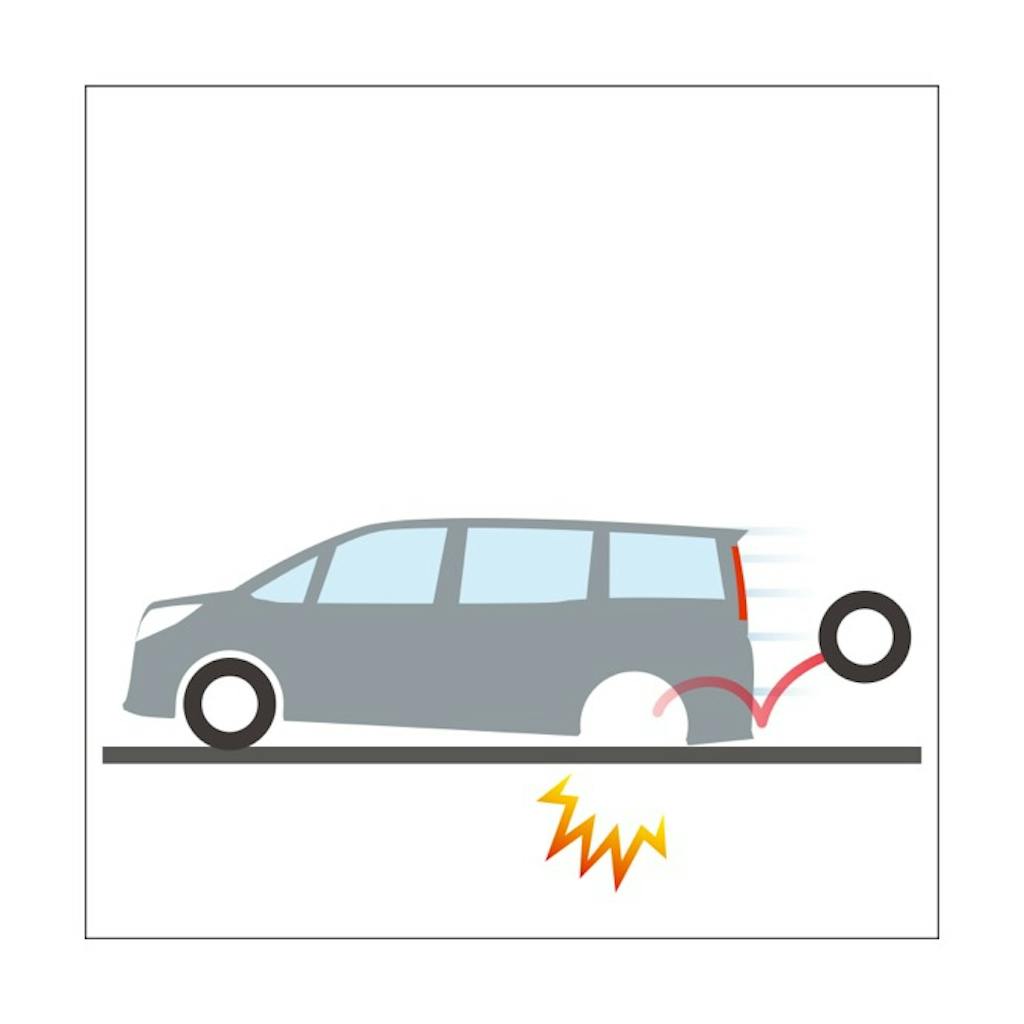

車道などのエリアからタイヤが逸脱する「脱輪」と、へこんだところに車輪が落ち込む「落輪」とはまた別に、脱輪①の説明にある「車軸からの脱落」の意味もあります。しかし、これも「脱輪」と表現すると混乱が生じてしまいます。そのため、「車軸からの脱落」を指す場合は「車輪脱落」と呼ばれます。

まとめると、以下のように分類されます。

- 脱輪:クルマのタイヤが、走行位置を外れてしまった状態

- 落輪:走行位置からタイヤが落ちてしまい、走行位置を外れてしまった状態

- 車輪脱落:何らかの理由で車軸からタイヤやホイールが外れ、クルマから分離してしまった状態

脱輪・落輪・車輪脱落が起きる主な原因

脱輪・落輪:運転操作ミスや車幅感覚不足

脱輪・落輪の主な原因は、運転操作ミスや車幅感覚不足によるものです。対向車を避けるために反対側の路肩に寄りすぎたり、バック走行時に側溝を見逃してしまったりして、タイヤが道路から外れてしまうケースが多いと考えられます。

運転操作ミスの予防には、シートの位置を調整し、正しい運転姿勢を保つこと。特にミラー位置を正しく調整し、死角をなくすことで車幅感覚不足を補うことができます。

脱輪:交換時の作業不良や交換後の保守の不備

一方、車輪脱落の原因の多くは「タイヤ交換時の作業不備」と「タイヤ交換後の保守管理の不備」の2つと考えられています。特に大型車での車輪脱落事故発生件数が近年増加傾向にあり、10年前の平成26年度(2014年度)は45件、令和6年度(2024年度)には120件となっています。そのほとんどはトラックで発生してしています。

この事故は冬期(11月~2月)、つまり冬用のタイヤに交換したあとの1カ月以内に多く発生しています。タイヤ交換後、規定の力(トルク)で締め付けられていなかったり、走行後の増し締めを怠ることで、走行中の振動により締めたナットが徐々に緩んでしまうのです。

車輪が脱落する前には、「走行中にハンドルがぶれる」「タイヤ付近から『ゴトゴト』『ガタガタ』といった異音がする」といった前兆現象が現れることがあります。こうした異常を感じたら、絶対に放置せず、直ちに安全な場所に停車して車両を点検してください。

脱輪・落輪したときのために、知っておくべき安全確保手順

万が一、脱輪・落輪してクルマが動けなくなった場合、パニックにならず冷静に対処することが何よりも重要です。慌てて無理に脱出しようとすると、クルマをさらに傷つけたり、二次事故を引き起こしたりする危険があります。まずは自分と同乗者、そして周囲の安全を確保することを最優先に考えましょう。

車内外の安全確保の手順

- ハザードランプを点灯させる

まずは周囲のクルマに異常事態を知らせるため、ハザードランプを点灯させます。 - 安全な場所に避難する

シフトレバーをパーキングに入れ、サイドブレーキをしっかりとかけてエンジンを停止します。その後、後続車に十分注意しながら、運転者と同乗者は車外の安全な場所(ガードレールの外側など)へ避難してください。 - 停止表示器材を設置する

後続車からの追突を防ぐため、発炎筒や停止表示器材(三角表示板)を、車両から50m以上後方の見通しの良い場所に設置します。特に高速道路では、停止表示器材の設置が義務付けられています。

二次事故防止の注意点

停車中のクルマにほかのクルマが追突したり、避難中にクルマにひかれてしまう二次事故は、最初の事故よりも被害が大きくなる傾向があります。以下の点に注意し、安全確保を徹底してください。

- 絶対に車内で待機しない

後続車に追突される危険があるため、特に交通量の多い道路や見通しの悪い場所では、絶対に車内で救助を待たないでください。 - 夜間や悪天候時は特に注意

周囲からの視認性が著しく低下します。発炎筒を効果的に使い、可能であれば避難する全員が反射材のついた服などを着用して、存在を走行するクルマにアピールしましょう。 - むやみに路上に出ない

安全確保や救助要請の際も、周囲の交通状況を常に確認し、不用意に路上を歩き回らないようにしてください。

状況別の対応方法

安全確保が完了したら、次に行うべきは脱出です。状況に応じて、自力で脱出できる場合と、専門業者に依頼すべき場合があります。

軽度の脱輪・落輪の場合の脱出方法

タイヤが浅い側溝に落ちた程度で、地面が固く、車体の傾きも小さい場合は、自力で脱出できる可能性があります。ただし、少しでも危険を感じたら無理は禁物です。

具体的な方法としては、まず駆動輪(エンジンパワーが伝わるタイヤ)と地面の間にフロアマットや砂利、木の板などを挟み込み、摩擦を増やすことで脱出しやすくします。

その上で、ハンドルを道路側(脱出したい方向)に切り、ゆっくりとアクセルを踏み込みます。このとき、急発進するとタイヤが空転してしまい、かえって状況が悪化する可能性があるので注意が必要です。もしこれらの方法で脱出できない場合や、アクセルを踏んだ際に異音がするようであれば、すぐに作業を中止して専門業者に対応を依頼しましょう。

専門業者に依頼すべき状況と連絡時のポイント

車体が大きく傾いていたり、タイヤが完全に宙に浮いていたりする場合、また地面がぬかるみや雪で滑りやすい状況や、交通量が多く危険な場所では、自力での脱出は困難かつ危険です。このような場合は迷わず、JAFや加入している自動車保険に付帯するロードサービス、あるいは自動車修理工場やディーラーといった専門業者に救助を依頼してください。

救助をスムーズに進めるためには、連絡の際にいくつかの情報を正確に伝えることが重要です。まずは現在地です。住所が分からなければ、周辺の目印となる建物や交差点名、電柱の管理番号などを伝えましょう。高速道路の場合は、路肩にあるキロポストを伝えると確実です。

次に、車種や色、ナンバープレートの番号といった車両情報と、どのタイヤがどのように脱輪しているか、クルマの傾き具合などの具体的な状況を説明します。氏名と連絡が取れる携帯電話番号を伝え、加入している自動車保険の会社名や証券番号も伝えておくと、その後の手続きがスムーズに進む場合があります。

脱輪・落輪・車輪脱落を防ぐための日常運転とメンテナンス

脱輪・落輪は、日頃の運転習慣やメンテナンスで未然に防ぐことが可能です。

車両感覚を磨く運転習慣

脱輪・落輪の主な原因は車幅感覚の不足であり、これを克服するにはまず、自分のクルマのサイズを正確に把握することが大切です。そのために、シートやミラーを自分の体格に合わせて調整し、正しい運転姿勢をとるように心がけましょう。これにより死角が減り、車両感覚をつかみやすくなります。

具体的な練習方法としては、駐車場の空いているスペースで白線をタイヤで踏まないようにギリギリまで寄せる練習をすると、車幅感覚が養われます。また、対向車とのすれ違いや狭い路地を曲がる際は、スピードを十分に落として焦らず運転するのが大切です。その際には、目視での安全確認も忘れずに行いましょう。

タイヤ・サスペンションなどの定期点検・整備

車輪脱落のような整備不良によるトラブルは、日頃の点検で防ぐことができます。特に注意したいのが、タイヤ交換後のホイールナットの増し締めです。自分でタイヤ交換をした場合はもちろん、業者に依頼した場合でも、交換後100km程度走行したらトルクレンチを使って緩みがないか確認しましょう。

また、運転前にタイヤ周りに異変がないか目視で確認したり、走行中の音や振動に注意を払ったりといった日常点検の習慣化も、異常の早期発見につながります。最も確実なのは、法定点検や車検など、プロの整備士による定期的な点検を確実に受けることです。これにより足回りの異常を未然に予防できます。タイヤの空気圧や摩耗、サスペンションの状態も車両の安定走行に大きく影響するため、併せて管理するのが重要です。

まとめ

安全運転は、確かな運転技術と、万全な車両状態があってこそ実現します。日頃から車両感覚を意識し、愛車のメンテナンスを怠らないように心がけましょう。